вѓеьЋ┤в»ИвъўВІавгИ

2025вЁё 10ВЏћ 31ВЮ╝(ЖИѕ) 09:28

|

|

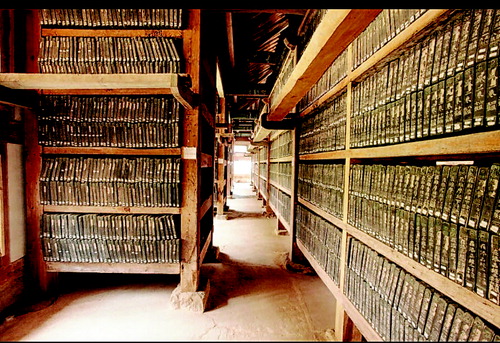

ьїћвДївїђВъЦЖ▓йьїљ(тЁФУљгтцДУЌЈуХЊТЮ┐)ВЮђ Ж│авацВІювїђ вХѕЖхљвгИьЎћВЎђ вфЕьїљ ВЮИВЄёВѕаВЮў ВаљВѕў(у▓ЙжФЊ)вЦ╝ в│┤ВЌг ВБ╝віћ ВюаВѓ░Вю╝вАю, ВўцвіўвѓаЖ╣їВДђ ВёИЖ│ёВаЂВю╝вАю ЖиИ ьЋЎВѕаВаЂ┬ивгИьЎћВаЂ Ж░ђВ╣ўвЦ╝ ВЮИВаЋв░ЏвіћвІц. ьі╣ьъѕ вїђВъЦЖ▓йьїљВЮў ьїљЖ░ЂВДђвіћ Ж▓йвѓе вѓеьЋ┤Ж░ђ ВюаВЮ╝ьЋўвІцвіћ ВаљВЮђ ЖхГвѓ┤ВЎИ ьЋЎЖ│ёВЌљВёю в╣ёЖхљВаЂ вфЁьЎЋьЋўЖ▓ї ьЋЕВЮўвљю ВѓгВІцВЮ┤вІц. вѓеьЋ┤вЮ╝віћ ВДђвфЁВЮ┤ ВІцВаю ьїљЖ░ЂВДђвАю ЖИ░вАЮвљю ВюаВЮ╝ьЋю ВѓгвАђВъёВЮђ ьїћвДївїђВъЦЖ▓й вфЕьїљ 'ВбЁЖ▓йвАЮ(т«ЌжЈАжїё)' ЖХї27ВЮў "ВаЋв»ИВёИ Ж│авацЖхГ вХёВѓгвѓеьЋ┤вїђВъЦвЈёЖ░љ Ж░юьїљ(СИЂТюфТГ▓жФўж║ЌтюІтѕєтЈИтЇЌТхитцДУЌЈжЃйуЏБ жќІТЮ┐)"ВЮ┤вЮ╝віћ вфЁвгИВЮё ьєхьЋ┤ ьЎЋВЮИвљювІц. ЖиИвЪгвѓў ВЮ╝вХђ ВЌ░ЖхгВъљвЊцВЮђ Ж░ЋьЎћвЈёВЎђ Ж▓йвѓе ВЮ╝вїђВЌљВёю ВЮ╝вХђ ьїљЖ░ЂВЮ┤ ВЮ┤вБеВќ┤ВАїВЮё Ж░ђвіЦВё▒ВЮё ВаюЖИ░ьЋўвЕ░, вѓеьЋ┤ВЮў ВцЉВІгВё▒ВЌљ вїђьЋю вЁ╝ВЮўвЦ╝ ВЮ┤Вќ┤ВўцЖ│а ВъѕвІц. вѓеьЋ┤в»ИвъўВІавгИВЮђ вѓеьЋ┤, ВъіьўђВаИ Ж░ђвіћ Вџ░вдг ВЌГВѓгВЮў ьЮћВаЂвЊцВЮё В░ЙВЋё Въгв░юЖ▓г Въгв░юЖх┤ьЋўЖ│а ЖиИ ВЌГВѓгВаЂ ВЮўв»ИвЦ╝ ВХћВаЂ, ЖИ░вАЮВю╝вАю вѓеЖ▓е ьЏёвїђВЌљ ВаёьЋўвіћ ВЮ╝ВЌљ ВхюВёаВЮё вІцьЋўЖ│аВъљ ьЋювІц. ВЮ┤вЪгьЋю вЁИваЦВЌљ ЖИ░Ж║╝ВЮ┤ вю╗ВЮё вфеВЋё ЖиИЖ░ё ьЋеЖ╗ўьЋю ВЌ░ЖхгвЦ╝ ВДђвЕ┤Вю╝вАю ВєїЖ░юьЋа Вѕў ВъѕвЈёвАЮ вЈёВЏђВЮё ВБ╝ВІа Ваё вѓеьЋ┤ьЋ┤Вё▒Ж│а┬и Ваё В░йВёаЖ│а ВхюВё▒ЖИ░ ЖхљВъЦ ВёаВЃЮвІўЖ╗ў Ж░љВѓгьЋеВЮё ВаёьЋювІц. <ьјИВДЉВъљ ВБ╝>

в│И ЖИђВЌљВёювіћ вгИьЌїЖ│╝ Ж│аЖ│аьЋЎВаЂ Вюавг╝, ВЌГВѓгВаЂ ВЮИвг╝Ж│╝ ьќЅВаЋ В▓┤Ж│ё, ВДђВЌГВаЂ ьі╣Вё▒Ж│╝ Вџ┤в░ў Ж▓йвАю, ЖиИвдгЖ│а ьўёвїђВаЂ Ж┤ђВаљВЌљВёю вѓеьЋ┤ ьїљЖ░ЂВДђВЮў ВЌГВѓгВаЂ┬ивгИьЎћВаЂ ВЮўв»ИвЦ╝ ьЋЎВѕаВаЂВю╝вАю ВъгВА░вфЁьЋўЖ│а ВІгВИхВаЂВю╝вАю вХёВёЮьЋўЖ│а, ВЮ┤вЦ╝ ьєхьЋ┤ ьїћвДївїђВъЦЖ▓йьїљ ьїљЖ░ЂВДђвАюВёю вѓеьЋ┤ВЮў ВюаВЮ╝Вё▒ВЮё вІцВІю ьЎЋВЮИьЋўвЕ░, ЖиИ ВЌГВѓгВаЂ ВаЋвІ╣Вё▒Ж│╝ ьўёвїђВаЂ ьЎюВџЕ Ж░ђвіЦВё▒ВЮё ВбЁьЋЕВаЂВю╝вАю Ж│аВ░░ьЋўЖ│аВъљ ьЋювІц.

Рќ▓ вѓеьЋ┤Ж░ђ ьїћвДївїђВъЦЖ▓йьїљ ьїљЖ░ЂВДђвАю ВюаВЮ╝ьЋю ВЮ┤Вюа

ьїћвДївїђВъЦЖ▓йьїљВЮ┤ вѓеьЋ┤ВЌљВёю ьїљЖ░Ђ(ТЮ┐тѕ╗)вљю ВЮ┤Вюавіћ ВЌГВѓгВаЂ, ВДђвдгВаЂ, ЖИ░ВѕаВаЂ ВА░Ж▒┤ВЮ┤ в│хьЋЕВаЂВю╝вАю ВъЉВџЕьќѕЖИ░ вЋївгИВЮ┤вІц. ве╝Вађ вгИьЌї ЖИ░вАЮВЃЂ 'вѓеьЋ┤(тЇЌТхи)'вЮ╝віћ вфЁьЎЋьЋю ВДђвфЁ ьЉюЖИ░Ж░ђ ВцЉВІгВаЂ Жи╝Ж▒░Ж░ђ вљювІц. 'ВбЁЖ▓йвАЮ' ЖХї27ВЌљвіћ "ВаЋв»ИВёИ Ж│авацЖхГ вХёВѓгвѓеьЋ┤вїђВъЦвЈёЖ░љ Ж░юьїљ"ВЮ┤вЮ╝віћ ЖхгВ▓┤ВаЂ ьїљЖ░Ђ ВДђвфЁВЮ┤ ВЃѕЖ▓еВаИ ВъѕВю╝вЕ░, ВЮ┤віћ вїђВъЦЖ▓й ьїљЖ░ЂВДђВЌљВёю ВДђвфЁВЮ┤ Ж│хВІЮВаЂВю╝вАю ЖИ░вАЮвљю ВюаВЮ╝ьЋю ВѓгвАђвІц. ВЮ┤вЪгьЋю вфЁвгИВЮђ вІеВѕюьЋю ВДђВЌГ ьЉюЖИ░вЦ╝ вёўВќ┤, вІ╣ВІю Ж│авац ВаЋвХђЖ░ђ вѓеьЋ┤вЦ╝ ьїљЖ░Ђ ВѓгВЌЁВЮў Ж│хВІЮВаЂ Ж▒░ВаљВю╝вАю Вѓ╝ВЋўВЮїВЮё в│┤ВЌг ВцђвІц.

ВДђвдгВаЂ ВИАвЕ┤ВЌљВёювЈё вѓеьЋ┤віћ вфйЖ│еВЮў В╣еВъЁВю╝вАю ВюёьЌўВЮ┤ В╗ИвЇў ВюАВДђВЎђ вІгвдг ВЃЂвїђВаЂВю╝вАю ВЋѕВаёьЋю ВДђВЌГВЮ┤ВЌѕвІц. вѓ┤вЦЎ Ж╣іВѕЎьЋю Ж││Ж│╝ ьЋ┤ВЋѕВЮў Вёг ЖхгВА░віћ ВЎИВаЂВЮў ВаЉЖи╝ВЮё В░евІеьЋўвіћ ВъљВЌ░ВаЂ ВџћВЃѕ ВЌГьЋаВЮё ьќѕВю╝вЕ░, в░ђвг╝Ж│╝ ВЇ░вг╝ВЮў В░еВЮ┤Ж░ђ ьЂ░ Ж┤ђВЮїьЈг(УДђжЪ│Тхд) ьЋ┤в│ђВЮђ вфЕВъг Вџ┤в░ўЖ│╝ Ж┤ђвдгВЌљ вДцВџ░ ВаЂьЋЕьЋю ьЎўЖ▓йВЮё ВаюЖ│хьќѕвІц. вфЕВъг ВА░вІгвЈё вѓеьЋ┤Ж░ђ ВаЂьЋЕьќѕвІц. ВДђвдгВѓ░(ТЎ║№Цбт▒▒) ВЮ╝вїђВЌљВёю Вѓ░в▓џвѓўвг┤ вЊ▒ ьїљЖ░ЂВЌљ ВаЂьЋЕьЋю вфЕВъгЖ░ђ ьњЇвХђьЋўЖ▓ї ВЃЮВѓ░вљўВЌѕЖ│а, в▓їВ▒ёвљю вѓўвг┤віћ ВёгВДёЖ░Ћ(УЪЙТ┤ЦТ▒Ъ) ьЋўЖхгвЦ╝ вћ░вЮ╝ вЌЈвфЕ ьўЋьЃювАю Вџ┤в░ўвљўВќ┤ Ж┤ђВЮїьЈгВЌљ вЈёВ░ЕьќѕвІц. в░ћвІивг╝Ж│╝ Ж░»в▓їВЌљ ВЮ╝ВаЋ ЖИ░Ж░ё вІ┤Ж░ђ ВъљВЌ░ В╣ўвфЕ(Т▓╗Тюе)ьЋўвіћ Ж│╝ВаЋВЮё Ж▒░В│љ вфЕВъгЖ░ђ ьїљЖ░ЂВЌљ ВаЂьЋЕьЋўвЈёвАЮ Вцђв╣ёвљўВЌѕвІц.

ВаЋВ╣ўВаЂ┬иьќЅВаЋВаЂ ВДђВЏљвЈё вѓеьЋ┤вЦ╝ ВюаВЮ╝ьЋю ьїљЖ░ЂВДђвАю вДївЊа ВџћВЮИВЮ┤вІц. ВДЉЖХїВъљВЮИ ВхюВџ░(т┤ћуЉђ, ?~1249)віћ ВцЉВЋЎВЮў Ж░ЋьЎћвЈё(Т▒ЪУЈ»т│Х) вїђВъЦвЈёЖ░љ(тцДУЌЈжЃйуЏБ)Ж│╝ ВЌ░Ж│ёьЋўВЌг вѓеьЋ┤ВЌљ вХёВѓгвїђВъЦвЈёЖ░љВЮё ВёцВ╣ўьќѕЖ│а, Ж│авац ьЏёЖИ░ВЮў вгИВІаВЮ┤Въљ вг┤ВІаВДЉЖХїВъљ ВхюВџ░(т┤ћуЉђ)ВЮў В▓ўвѓеВЮИ ВаЋВЋѕ(жёГТЎЈ, ?Рѕ╝1251)ВЮђ ьЎћвЦ╝ ьћ╝ьЋ┤ вѓеьЋ┤вАю вѓ┤вацВЎђ Ж▒░ВБ╝ьЋўвЕ░, ЖхГЖ░ђВЎђ ьЋеЖ╗ў Ж▓йв╣ёвЦ╝ Ваѕв░ўВћЕ вХђвІ┤ьЋўВЌг ьїћвДївїђВъЦЖ▓йВЮў Ж░ёьќЅВЮё ВДЂВаЉ Ж┤ђвдгьЋўЖ│а ВА░ВДЂВаЂВЮИ ьїљЖ░Ђ ВъЉВЌЁВЮё ВБ╝вЈёьЋўВўђвІц. вѓеьЋ┤віћ ВДђвдгВаЂ ВЋѕВаёВё▒Ж│╝ вфЕВъг ВА░вІг ВџЕВЮ┤Вё▒, ВцЉВЋЎ ВаЋвХђВЎђ вХѕЖхљЖ│ёВЮў В▓┤Ж│ёВаЂ ВДђВЏљВЮ┤ Ж▓░ьЋЕвљю ВюаВЮ╝ьЋю ВъЦВєїВўђвІц. ьЋЎЖ│ёвіћ ВЮ┤вЪгьЋю ВА░Ж▒┤ВЮ┤ ВХЕВА▒вљю Ж││ВЮ┤ вѓеьЋ┤ ВЎИВЌљвіћ ВЌєВЮїВЮё вХёвфЁьъѕ ьЎЋВЮИьЋўвЕ░, ьїљЖ░ЂВДђЖ░ђ вѓеьЋ┤ВъёВЮё вІцВќЉьЋю вгИьЌї ЖИ░вАЮЖ│╝ Ж│аЖ│аьЋЎВаЂ ВдЮЖ▒░вЦ╝ ьєхьЋ┤ ВъгьЎЋВЮИьЋўЖ│а ВъѕвІц.

Рќ▓ вѓеьЋ┤ ьїљЖ░ЂВДђВЮў вгИьЌїВаЂ┬иЖ│аЖ│аьЋЎВаЂ Жи╝Ж▒░

вѓеьЋ┤(тЇЌТхи) ьїљЖ░ЂВДђВЮў ВюаВЮ╝Вё▒ВЮё вњив░ЏВ╣еьЋўвіћ Жи╝Ж▒░віћ ьЂгЖ▓ї ВёИ Ж░ђВДђвАю ВаЋвдгвљювІц.

В▓ФВДИ, вгИьЌїВЃЂВЮў ЖИ░вАЮВЮ┤вІц. ьїћвДївїђВъЦЖ▓й вфЕьїљ 'ВбЁЖ▓йвАЮ' ЖХї27ВЌљ вфЁвгИВЮ┤ ВЃѕЖ▓еВаИ ВъѕВќ┤ вѓеьЋ┤Ж░ђ Ж│хВІЮ ьїљЖ░ЂВДђВъёВЮ┤ вфЁьЎЋьЋўвІц. ВЮ┤віћ вІцвЦИ ВДђВЌГВЌљВёю ьїљЖ░ЂВЮ┤ ВЮ┤вБеВќ┤ВАївІцвіћ ЖИ░вАЮВЮ┤ ВА┤ВъгьЋўВДђ ВЋівіћ ВаљЖ│╝ в╣ёЖхљьЋўвЕ┤ ВцЉВџћьЋю ВЮўв»ИЖ░ђ ВъѕвІц. вЉўВДИ, Ж│аЖ│аьЋЎВаЂ в░юЖх┤ Вё▒Ж│╝ВЮ┤вІц. вѓеьЋ┤Жх░ Ж│аьўёвЕ┤ ВЮ╝вїђВЌљВёювіћ ьїљЖ░ЂЖ│╝ Ж┤ђваевљю ВюаВаЂЖ│╝ Вюавг╝ВЮ┤ вІцВѕў ьЎЋВЮИвљўВЌѕвІц. Ваё Ж┤ђвІ╣Вё▒ВДђ, Ваё ВёаВЏљВѓгВДђ, Ваё вДЮвЇЋВѓгВДђ вЊ▒ Ж│авацВІювїђ Ж▒┤вг╝ьё░Ж░ђ ьїљЖ░Ђ ьЎювЈЎЖ│╝ ВЌ░Ж▓░вљўвЕ░, вфЁвгИВЮ┤ ВЃѕЖ▓еВДё ЖИ░ВЎђ, ВъљЖИ░, ВѕФвЈї вЊ▒ВЮ┤ ВХюьєављўВЌѕвІц. ьі╣ьъѕ вфЁвгИ ЖИ░ВЎђВЌљвіћ ВІюВБ╝ВъљВЎђ ВІюВБ╝ ЖИѕВЋА вЊ▒ВЮ┤ ЖИ░вАЮвљўВќ┤ ВцЉВЋЎ ВаЋвХђВЎђ вХѕЖхљЖ│ёВЮў ЖИ┤в░ђьЋю ВЌ░Ж│ёЖ░ђ ьЎЋВЮИвљювІц. ВЁІВДИ, ьЋЎЖ│ёВЎђ ВаёвгИЖ░ђВЮў ВЮИВаЋВЮ┤вІц. вЈЎЖхГвїђ вХѕЖхљьЋЎВѕаВЏљ ЖхљВѕў вЊ▒ВЮђ вѓеьЋ┤ вХёВѓгвїђВъЦвЈёЖ░љ вфЁвгИЖ│╝ ВюаВаЂ, ВХюьєављю Вюавг╝вЊцВЮё ВбЁьЋЕьЋю Ж▓░Ж│╝, вѓеьЋ┤Ж░ђ ВІцВаю ьїљЖ░ЂВДђВўђВЮїВЮ┤ ьЋЎЖ│ёВЌљВёю Ж│хВІЮВаЂВю╝вАю ВЮИВаЋьЋўЖ│а ВъѕвІц. ВЮ┤ьЏё ьЋЎВѕа ВІгьЈгВДђВЌёЖ│╝ ВЌ░Жхгв│┤Ж│аВёюВЌљВёювЈё вѓеьЋ┤ ьїљЖ░ЂВДђВЮў ВЌГВѓгВаЂ ВюёВЃЂЖ│╝ вгИьЎћВаЂ Ж░ђВ╣ўЖ░ђ ВДђВєЇВаЂВю╝вАю вЁ╝ВЮўвљўВЌѕВю╝вЕ░, вгИьЌї ЖИ░вАЮЖ│╝ Вюавг╝ ВдЮЖ▒░ВЮў ВЮ╝В╣ўВё▒ВЮ┤ Ж░ЋВА░вљўЖ│а ВъѕвІц.

ВЮ┤ВЃЂВЮў вгИьЌїВаЂ┬иЖ│аЖ│аьЋЎВаЂ Жи╝Ж▒░віћ вѓеьЋ┤Ж░ђ ьїћвДївїђВъЦЖ▓йьїљ ьїљЖ░ЂВДђвАюВёю Ж│хВІЮВё▒Ж│╝ ВцЉВІгВё▒ВЮё Ж░ђВДђвЕ░, ьЋЎВѕаВаЂ вЁ╝въђ ВєЇВЌљВёювЈё ВцЉВІгВДђвАю ВЮИВаЋв░Џвіћ ВЮ┤ВюавЦ╝ вфЁьЎЋьъѕ в│┤ВЌг ВцђвІц.

Рќ▓ вѓеьЋ┤ ьїљЖ░ЂВДђВЮў ВДђВЌГВаЂ ьі╣Вё▒Ж│╝ ьїљЖ░Ђ ьЎўЖ▓й

|

вѓеьЋ┤ ьїљЖ░ЂВДђвіћ вІеВѕюьъѕ ВДђвдгВаЂ ВюёВ╣ў вЋївгИВЌљ ВёаьЃЮвљю Ж▓ЃВЮ┤ ВЋёвІѕвЮ╝, ьЎўЖ▓йВаЂ ВА░Ж▒┤Ж│╝ ВДђВЌГВаЂ ьі╣Вё▒ВЮ┤ вїђВъЦЖ▓й ВаюВъЉ Ж│╝ВаЋВЌљ ВДЂВаЉВаЂВЮИ ВўЂьќЦВЮё в»ИВ│цвІц. ве╝Вађ, ВДђвдгВаЂ ВЋѕВаёВё▒ВЮ┤вІц. вІ╣ВІю вфйЖ│еВЮў В╣еВъЁВю╝вАю ВюАВДђ вїђвХђвХёВЮђ ВюёьЌўьќѕВю╝вѓў, вѓеьЋ┤віћ Вёг ВДђВЌГ ЖхгВА░вАю ВЎИВаЂВЮў ВаЉЖи╝ВЮ┤ Вќ┤вацВЏї ВЋѕВаёьЋю ьћ╝вѓюВ▓ўВЮ┤Въљ ьїљЖ░Ђ ВъЦВєївАю ВаЂьЋЕьќѕвІц. ВЮ┤віћ ВъЦЖИ░Ж░ё ВЋѕВаЋВаЂВЮИ ьїљЖ░Ђ ВъЉВЌЁВЮё в│┤ВъЦьЋўвіћ ьЋхВІг ВџћВєїВўђвІц. вЉўВДИ, вфЕВъг ВА░вІгЖ│╝ Вџ┤в░ўВЮў ВџЕВЮ┤Вё▒ВЮ┤вІц. ВДђвдгВѓ░ ВЮ╝вїђВЌљВёю в▓їВ▒ёьЋю Вѓ░в▓џвѓўвг┤ вЊ▒ вфЕВъгЖ░ђ ВёгВДёЖ░Ћ ьЋўЖхгвЦ╝ вћ░вЮ╝ Ж┤ђВЮїьЈгЖ╣їВДђ Вџ┤в░ўвљўВЌѕВю╝вЕ░, ьЋ┤в│ђВЮў ВъљВЌ░ьЎўЖ▓йВЮђ ВєїЖИѕЖИ░ В▓ўвдгВЎђ В╣ўвфЕ Ж│╝ВаЋВЮё Ж▒░В│љ ьїљЖ░ЂВЌљ ВаЂьЋЕьЋўвЈёвАЮ ВхюВаЂьЎћвљўВЌѕвІц. ВЮ┤віћ вїђВъЦЖ▓йьїљВЮў ьњѕВДѕЖ│╝ вѓ┤ЖхгВё▒ВЮё вєњВЮ┤віћ вЇ░ Ж▓░ВаЋВаЂ ВЌГьЋаВЮё ьќѕвІц. ВЁІВДИ, ВДђВЌГ вѓ┤ Ж│авац ЖиђВА▒Ж│╝ ьќЅВаЋ ВДђВЏљВЮ┤ ВъѕВЌѕвІц. вѓеьЋ┤ ВБ╝в│ђВЌљвіћ ВцЉВЋЎЖ│╝ ВЌ░Ж▓░вљю ЖиђВА▒┬иЖ┤ђвБїЖ░ђ ВА┤ВъгьќѕЖ│а, ВхюВџ░(т┤ћуЉђ)ВЎђ ВаЋВЋѕ(жёГТЎЈ)ВЮў ВА░ВДЂВаЂ Ж┤ђвдг ВЋёвъў ьїљЖ░Ђ ВъЉВЌЁВЮ┤ В▓┤Ж│ёВаЂВю╝вАю ВЮ┤вБеВќ┤ВАївІц. вёиВДИ, ьїљЖ░Ђ Ж┤ђвае ВюаВаЂЖ│╝ в░юЖх┤ ВъљвБїВЮў ВА┤Въгвіћ ВІцВаю ьїљЖ░Ђ ьЎювЈЎВЮ┤ вѓеьЋ┤ВЌљВёю ВДЉВцЉВаЂВю╝вАю ВЮ┤вБеВќ┤ВАїВЮїВЮё в│┤ВЌг ВцђвІц.

Ж▓░ЖхГ вѓеьЋ┤ВЮў ВДђВЌГВаЂ ьі╣Вё▒Ж│╝ ВъљВЌ░ьЎўЖ▓й, ВЮИВаЂ┬иьќЅВаЋВаЂ ВДђВЏљВЮђ ьїћвДївїђВъЦЖ▓йьїљ ьїљЖ░ЂВЮў ВЋѕВаЋВё▒Ж│╝ ьџеВюеВё▒ВЮё вєњВўђВю╝вЕ░, ВЮ┤віћ вгИьЌїЖ│╝ Ж│аЖ│аьЋЎВаЂ ВдЮЖ▒░вАю ьЎЋВЮИвљювІц.

Рќ▓ ьїћвДївїђВъЦЖ▓йьїљВЮў ВЮ┤вЈЎ Ж▓йвАюВЎђ ВЌГВѓгВаЂ ВдЮЖ▒░

вѓеьЋ┤ВЌљВёю ьїљЖ░Ђвљю ьїћвДївїђВъЦЖ▓йьїљВЮђ Ж░ЋьЎћвЈёвЦ╝ Ж▒░В│љ ВхюВбЁВаЂВю╝вАю, ьЋ┤ВЮИВѓгвАю Вџ┤в░ўвљўВЌѕвІц. Вџ┤в░ў Ж▓йвАюВЌљ вїђьЋю ЖИ░вАЮВЮђ ВЃЂВёИьЋўВДђ ВЋіВДђвДї, ьЋЎЖ│ёВЌљВёювіћ ВѕўвАюВЎђ ВюАвАювЦ╝ в│хьЋЕВаЂВю╝вАю ВЮ┤ВџЕьЋю 'вд┤ваѕВЮ┤ в░ЕВІЮ'ВЮё ВХћВаЋьЋювІц.

ве╝Вађ вѓеьЋ┤ Ж┤ђВЮїьЈг вЊ▒ ьЋГЖхгВЌљВёю ВХюв░юьЋўВЌг ВёюьЋ┤ВЋѕВЮё вћ░вЮ╝ Ж░ЋьЎћвЈё ВёаВЏљВѓгвАю Вў«Ж▓еВАївІц. Ж░ЋьЎћвЈёвіћ вІ╣ВІю ВъёВІю ВѕўвЈёВЮ┤Въљ ВЋѕВаёьЋю в│┤Ж┤ђ ВъЦВєїВўђВю╝вЕ░, ьїљЖ░Ђ вфЕВъгЖ░ђ Ж░ЋьЎћвЈё вїђВъЦьїљвІ╣Вю╝вАю ВЮ┤вЈЎьЋ┤ ВЮ╝ВІюВаЂВю╝вАю в│┤Ж┤ђвљўВЌѕвІц. ВЮ┤ьЏё ьЋюЖ░Ћ ьЋўвЦўВЎђ вѓЎвЈЎЖ░Ћ ВѕўвАювЦ╝ ьЎюВџЕьЋўЖ▒░вѓў, ВЮ╝вХђ ьЋ┤вАювЦ╝ ВЮ┤ВџЕьЋ┤ вѓеьЋ┤вЦ╝ вЈїВЋё вѓЎвЈЎЖ░Ћ ьЋўвЦў Ж░юьЈгЖ╣їВДђ Вџ┤в░ўьЋю Ж▓ЃВю╝вАю ВХћВаЋвљювІц. Ж░юьЈгВЌљВёювіћ ВюАвАюВЎђ Вѓ░ЖИИВЮё ВЮ┤ВџЕьЋ┤ ВхюВбЁ вфЕВаЂВДђВЮИ ьЋЕВ▓ю ьЋ┤ВЮИВѓгвАю ВЮ┤вЈЎьќѕвІц.

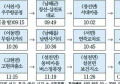

ВЌГВѓгВаЂ ЖИ░вАЮЖ│╝ в▓йьЎћ ВъљвБївіћ ВЮ┤вЪгьЋю Ж▓йвАювЦ╝ вњив░ЏВ╣еьЋювІц. сђјьЃюВА░ВІцвАЮсђЈ 1398вЁё 5ВЏћ 10ВЮ╝ ЖИ░ВѓгВЎђ сђјВаЋВбЁВІцвАЮсђЈ 1399вЁё 1ВЏћ 9ВЮ╝ ЖИ░ВѓгВЌљвіћ Ж░ЋьЎћвЈёВЎђ ьЋ┤ВЮИВѓгвАюВЮў Ж▓йьїљ ВЮ┤вЈЎВЮ┤ ВќИЖИЅвљўВќ┤ ВъѕВю╝вЕ░, ьЋ┤ВЮИВѓг вїђВаЂЖ┤ЉВаё ВЎИв▓йВЮў 'вїђВъЦЖ▓й ВЮ┤Вџ┤ в▓йьЎћ'віћ Ж░юьЈгВЌљВёю ьЋ┤ВЮИВѓгвАю Вџ┤в░ўьЋўвіћ ВъЦвЕ┤ВЮё вгўВѓгьЋювІц. ВЮ┤вАюВЇе ьїћвДївїђВъЦЖ▓йьїљВЮў ВЮ┤вЈЎ Ж│╝ВаЋВЮђ вгИьЌїЖ│╝ ВІюЖ░Ђ ВъљвБї, ьЋЎВѕаВаЂ ВХћвАаВЮё ьєхьЋ┤ ВЮ┤ьЋ┤ьЋа Вѕў ВъѕвІц.

ВЮ┤вЈЎ Ж│╝ВаЋВЮў Вќ┤вацВЏђЖ│╝ ЖиювфевЈё ВцЉВџћьЋю ВЌГВѓгВаЂ ВдЮЖ▒░вІц. ьїћвДївїђВъЦЖ▓й ВаёВ▓┤ Ж▓йьїљ вг┤Ж▓їЖ░ђ Вѕўв░▒ ьєцВЌљ вІгьЋўвЕ░, вІ╣ВІю ВЌгЖ▒┤Вю╝вАювіћ Вџ┤в░ўВЮ┤ Жи╣ьъѕ Вќ┤вацВЏаВЮїВЌљвЈё ВєљВЃЂ ВЌєВЮ┤ ВЎёв▓йьъѕ ВЮ┤вЈЎьЋю ВаљВЮђ Ж│авацВІювїђ ЖИ░ВѕаваЦЖ│╝ ВА░ВДЂваЦВЮў вЏ░Вќ┤вѓеВЮё в│┤ВЌг ВцђвІц. ьўёвїђ ВЌ░ЖхгВЌљВёювЈё ВЮ┤вЈЎ Ж▓йвАюВЎђ Вџ┤в░ў в░ЕВІЮВЮђ Ж░ЋьЎћвЈё-ьЋюЖ░Ћ-вѓЎвЈЎЖ░Ћ-ьЋ┤ВЮИВѓг Ж▓йвАювЦ╝ ВцЉВІгВю╝вАю, в│хьЋЕВаЂВю╝вАю ьЋ┤ВёЮвљювІц.

сђђ

Рќ▓ ьїћвДївїђВъЦЖ▓й ьїљЖ░Ђ Ж│╝ВаЋЖ│╝ ВЮ╝ВЌ░ ВіцвІўВЮў ВЌГьЋа

ВЮ╝ВЌ░ ВіцвІўВЮђ 1249вЁёвХђьё░ 1261вЁёЖ╣їВДђ вѓеьЋ┤ ВаЋвд╝Вѓг(т«џТъЌуцЙ)ВЌљВёю 12вЁёЖ░ё веИвг╝вЕ░ ьїћвДївїђВъЦЖ▓й ьїљЖ░Ђ ВѓгВЌЁВЮў ВдЮВЮў(УГЅуЙЕ) ВЌГьЋаВЮё ВѕўьќЅьЋўВўђвІц. ВЮ┤ Ж│╝ВаЋВЌљВёю ВЮ╝ВЌ░ ВіцвІўв┐љвДї ВЋёвІѕвЮ╝ ЖиИВЮў 12вфЁВЮў ВаюВъљвЈё ВДЂВаЉ ьїљЖ░ЂВЌљ В░ИВЌгьЋўВЌг 590ВЌг ВъЦВЮў Ж▓йьїљВЮё ВаюВъЉьЋўВўђвЇў ВѓгВІцВЮђ, ВЮ┤вЊцВЮ┤ вїђВъЦЖ▓й ВА░Вё▒ ВѓгВЌЁВЌљВёю ВцЉВІгВаЂВЮИ ВЌГьЋаВЮё вІ┤вІ╣ьќѕВЮїВЮё ВъЁВдЮьЋювІц. ьїћвДївїђВъЦЖ▓йВЮђ вІеВѕюьЋю вфЕьїљ ВЮИВЄёвг╝ВЮ┤ ВЋёвІѕвЮ╝ вІ╣ВІю вХѕЖхљЖ│ёВЮў ВДЉвІеВаЂ вЁИваЦЖ│╝ ьЋЎвгИВаЂ ВЌ┤вДЮВЮ┤ ВДЉЖ▓░вљю вїђВъЉВъёВЮё ьЎЋВЮИьЋа Вѕў ВъѕвІц.

ВЮ╝ВЌ░ ВіцвІўВЮђ сђјВѓ╝ЖхГВюаВѓг(СИЅтюІжЂ║С║І)сђЈВЮў ВађВъљвАювЈё Въў ВЋївацВДё Ж│авац вХѕЖхљЖ│ёВЮў вїђьЉюВаЂ Ві╣вацвАюВёю, ЖиИВЮў ьїљЖ░Ђ В░ИВЌгвіћ Ж│авацВІювїђ вХѕЖхљВѓгВЮў ВцЉВџћьЋю вДЦвЮйЖ│╝ в░ђВаЉьъѕ ВЌ░Ж┤ђвљювІц. ьїћвДївїђВъЦЖ▓йВЮў ВаюВъЉВЮђ вІеВѕюьЋю Ж▓йВаёВЮў ВДЉВё▒ВЌљ ЖиИВ╣ўВДђ ВЋіЖ│а, вІ╣ВІю вХѕЖхљЖ│ёВЮў ьЋЎвгИВаЂ ВаЋВё▒Ж│╝ ВДЉвІеВаЂ В░йВА░ваЦВЮ┤ в░ўВўЂвљю вгИьЎћВюаВѓ░Вю╝вАю ьЈЅЖ░ђвљювІц.

ьїљЖ░Ђ ВѓгВЌЁ ВбЁвБї ВЮ┤ьЏёВЌљвЈё ВЮ╝ВЌ░ ВіцвІўВЮђ вѓеьЋ┤ВЌљ веИвг╝вЕ░ вїђВъЦЖ▓йВЮў в│┤ВА┤ в░Ј ЖхљВаЋ ВЌЁвг┤вЦ╝ В▒ЁВъёВАївІц. ВЮ┤віћ ьїћвДївїђВъЦЖ▓йВЮ┤ вІеВѕюьЋю ВаюВъЉвг╝ВЮё вёўВќ┤ В▓┤Ж│ёВаЂВю╝вАю Ж┤ђвдгвљўЖ│а ВаёВі╣вљю ЖиђВцЉьЋю ВюаВѓ░ВъёВЮё в│┤ВЌг ВБ╝віћ вїђвфЕВЮ┤вІц. вўљьЋю, ЖиИВЮў ВЮ┤вЪгьЋю ьЎювЈЎВЮђ вїђВъЦЖ▓йВЮё вХѕЖхљЖ│ёВЎђ ЖхГЖ░ђВЮў ВаЋВІаВаЂ ВъљВѓ░Вю╝вАю Ві╣ьЎћВІюьѓцвіћ вЇ░ ВцЉВџћьЋю ЖИ░ВЌгвЦ╝ ьЋўВўђвІц.

ьїћвДївїђВъЦЖ▓й ьїљЖ░Ђ Ж│╝ВаЋВЌљВёю ВЮ╝ВЌ░ ВіцвІўЖ│╝ ЖиИВЮў вгИвЈёвЊцВЮ┤ ВѕўьќЅьЋю ВЌГьЋаВЮђ Ж│авацВІювїђ вХѕЖхљвгИьЎћВЮў ВДЉвІеВаЂ В░йВА░ВЎђ Ж│ёВі╣ВЮё ВЃЂВДЋьЋўвЕ░, ВЮ┤віћ ьЏёвїђ вгИьЎћВюаВѓ░ ВЌ░ЖхгВЎђ в│┤ВА┤в┐љ ВЋёвІѕвЮ╝ ьўёвїђ ьЋюЖхГ вХѕЖхљвгИьЎћ в░Ј в»╝ВА▒вгИьЎћВюаВѓ░ВЮў ьЋхВІг Ж░ђВ╣ўвАюВёю ВДђВєЇВаЂВЮИ ьЋЎВѕаВаЂ ВА░вфЁВЮё в░ЏЖ│а ВъѕвІц.

Рќ▓ ьїћвДївїђВъЦЖ▓йьїљ ьїљЖ░ЂВДђ вѓеьЋ┤ВЮў Ж┤ђЖ┤Љ ВъљВЏљ ьЎюВџЕЖ│╝ ьќЅВаЋ ВЌГьЋа

вѓеьЋ┤Жх░ВЮђ ьїћвДївїђВъЦЖ▓йьїљ ьїљЖ░ЂВДђВЮў ьЋЎВѕа Ж░ђВ╣ўВЎђ ВЌГВѓгВаЂ ВЮўв»ИвЦ╝ в░ћьЃЋВю╝вАю ВЮ┤вЦ╝ ьўёвїђВаЂ Ж┤ђЖ┤Љ ВъљВЏљЖ│╝ вгИьЎћВюаВѓ░Вю╝вАю ВаЂЖи╣ ьЎюВџЕьЋ┤ВЋ╝ ьЋювІц. ВЮ┤вЦ╝ ВюёьЋ┤ вѓеьЋ┤Жх░ВЮђ ВаЋвд╝Вѓг, Ж┤ђВЮїьЈг, в░▒ваеВЋћВДђ вЊ▒ ьїљЖ░Ђ Ж┤ђвае ВюаВаЂВДђвЦ╝ в░юЖх┤┬ив│┤ВА┤ьЋўЖ│а, вгИьЎћВъг ьЋ┤ВёцЖ│╝ ьЋЎВѕа ВъљвБї ВаюЖ│х ВѓгВЌЁВЮё ВХћВДёьЋўВЌг ьїћвДївїђВъЦЖ▓йьїљ ьїљЖ░ЂВДђВЮў ВцЉВџћВё▒ВЮё ВЮ╝в░ў ВІюв»╝Ж│╝ Ж┤ђЖ┤ЉЖ░ЮВЌљЖ▓ї вёљвдг ВЋївацВЋ╝ ьЋювІц. ВЮ┤вЪгьЋю ьЎювЈЎВЮђ ВДђВЌГ Ж▓йВаю ьЎюВё▒ьЎћВЎђ вгИьЎћЖ┤ђЖ┤Љ в░юВаёВЌљвЈё ЖИ░ВЌгьЋўвЈёвАЮ ЖИ░ьџЇьЋ┤ВЋ╝ ьЋювІц.

вўљьЋю, вѓеьЋ┤Жх░ВЮђ ВДђВєЇВаЂВЮИ ьЋЎВѕа ВІгьЈгВДђВЌё Ж░юВхю, в░юЖх┤ ВъљвБї ВаёВІю, VR┬иAR ЖИ░в░ў вћћВДђьёИ В▓┤ьЌў ьћёвАюЖиИвъе Ж░юв░ю вЊ▒ вІцВќЉьЋю ьўёвїђВаЂ вгИьЎћ ВйўьЁљВИавЦ╝ вДѕваеьЋўВЌг ьїћвДївїђВъЦЖ▓йВЮў ВЌГВѓгВаЂ вДЦвЮйЖ│╝ ьїљЖ░Ђ Ж│╝ВаЋВЮё ВДЂВаЉ В▓┤ьЌўьЋўвЈёвАЮ ВДђВЏљьЋ┤ВЋ╝ ьЋювІц. ВЮ┤вЦ╝ ьєхьЋ┤ ьїћвДївїђВъЦЖ▓йВЮў ьЋЎВѕаВаЂ ВъгВА░вфЁВЮё Ж┤ђЖ┤ЉЖ│╝ ЖхљВюА ВйўьЁљВИавАю ВЌ░Ж│ёьЋўвіћ ВаёвъхВЮё вфеВЃЅьЋ┤ВЋ╝ ьЋювІц. вѓеьЋ┤Жх░ВЮў ьќЅВаЋВаЂ ВДђВЏљВЮђ вІеВѕюьЋю Ж┤ђЖ┤Љ Ж░юв░юВЮё вёўВќ┤ ьЋЎВѕа ВЌ░Жхг, Вюавг╝ в│┤ВА┤, вгИьЎћВъг ЖхљВюАВЮё ВЋёВџ░вЦ┤віћ ВбЁьЋЕВаЂ ьћївъФьЈ╝ ВЌГьЋаВЮё ВѕўьќЅьЋ┤ВЋ╝ ьЋювІц.

вѓеьЋ┤Ж░ђ ьїћвДївїђВъЦЖ▓йьїљ ВюаВЮ╝ВЮў ьїљЖ░ЂВДђВъёВЮђ вгИьЌїЖ│╝ Ж│аЖ│аьЋЎВаЂ Жи╝Ж▒░, ВЌГВѓгВаЂ ВЮИвг╝Ж│╝ ьќЅВаЋ ВДђВЏљ, ВДђВЌГ ьЎўЖ▓й в░Ј ьїљЖ░Ђ┬иВџ┤в░ў Ж│╝ВаЋВЮў ВЌГВѓгВаЂ ВдЮЖ▒░вЦ╝ ВбЁьЋЕьќѕВЮё вЋї вфЁьЎЋьЋўвІц. ВДђвдгВаЂ ВЋѕВаёВё▒Ж│╝ вфЕВъг ВА░вІгВЮў ВџЕВЮ┤Вё▒, Ж│авац ВаЋвХђВЎђ вХѕЖхљЖ│ёВЮў В▓┤Ж│ёВаЂ ьўЉваЦВЮ┤ Ж▓░ьЋЕвљўВќ┤ вфйЖ│е В╣еВъЁЖ│╝ Ж░ЎВЮђ ВЎИВаЂ ВюёЖИ░ ВЃЂьЎЕВЌљВёювЈё ВЋѕВаЋВаЂВЮИ ьїљЖ░Ђ ВДёьќЅВЮ┤ Ж░ђвіЦьќѕвЇў Ж││ВЮ┤ вѓеьЋ┤ВЮ┤вІц. ьўёвїђ ьЋЎВѕа ВЌ░Жхгвіћ вѓеьЋ┤ ьїљЖ░ЂВДђВЮў вЈЁв│┤ВаЂ ВЮўв»ИвЦ╝ ВъгьЎЋВЮИьЋўвЕ░, ВЮ╝вХђ ьЋЎВъљвЊцВЮў вІцвЦИ ВДђВЌГ ьїљЖ░ЂВДђ Ж░ђвіЦВё▒ вЁ╝ВЮўвЦ╝ ьЋеЖ╗ў Ж▓ђьєаьЋўВЌг вѓеьЋ┤Ж░ђ Ж░ђВъЦ ВюавдгьЋю ьїљЖ░Ђ ВъЦВєїВъёВЮё ВъЁВдЮьЋўвЈёвАЮ ьЋ┤ВЋ╝ ьЋювІц. вѓеьЋ┤Жх░ВЮў ьќЅВаЋВаЂ вЁИваЦЖ│╝ Ж┤ђЖ┤Љ ВъљВЏљьЎћ ВаёвъхВЮђ ьїћвДївїђВъЦЖ▓йьїљВЮў ВЌГВѓгВаЂ ВюаВѓ░ВЮё ьўёвїђВаЂВю╝вАю ьЎюВџЕьЋўвіћ вфев▓ћ ВѓгвАђЖ░ђ вљювІц. ВЮ┤віћ ьЋЎВѕа Ж░ђВ╣ў в│┤ВА┤Ж│╝ вгИьЎћВъг ьЎюВџЕВЮё вЈЎВІюВЌљ ВІцьўёьЋўвЕ░, ВЌГВѓгВаЂ ВѓгВІцВЌљ Жи╝Ж▒░ьЋю Ж▓ђВдЮЖ│╝ ьўёвїђВаЂ ьЎюВџЕВЮ┤ ВА░ьЎћвЦ╝ ВЮ┤вБевіћ в░ЕьќЦВё▒ВЮё ВаюВІюьЋювІц. ВЮ┤вЪгьЋю вЁИваЦВЮђ ьќЦьЏё вгИьЎћВюаВѓ░ ВЌ░ЖхгВЎђ Ж┤ђЖ┤Љ ВаЋВ▒Ё ВѕўвдйВЌљ ВцЉВџћьЋю ВДђьЉюЖ░ђ вљювІц.

вЂЮВю╝вАю, 'ьїћвДївїђВъЦЖ▓йьїљ ВюаВЮ╝ ьїљЖ░ЂВДђВЮИ вѓеьЋ┤'віћ ВЌГВѓгВаЂ┬ивгИьЎћВаЂ ВъљВѓ░Вю╝вАюВёюВЮў ВюёВЃЂВЮё ьЎЋЖ│аьъѕ ВюаВДђьЋўвіћ вЈЎВІюВЌљ, ВДђВЌГВѓгьџїВЎђ ВЌ░Ж│ёьЋю ВДђВєЇ Ж░ђвіЦьЋю Ж┤ђЖ┤Љ ВъљВЏљВю╝вАюВёю ьЋхВІгВаЂВЮИ ВЌГьЋаВЮё ВѕўьќЅьЋ┤ВЋ╝ ьЋювІц. В▓┤Ж│ёВаЂ ьќЅВаЋ ВДђВЏљЖ│╝ В▓аВађьЋю ьЋЎВѕаВаЂ Ж┤ђвдг ВЋёвъў, вѓеьЋ┤віћ ьЏёВєљЖ│╝ в»Ивъў ВёИвїђВЌљвЈё ЖиИ ВєїВцЉьЋю ВЌГВѓгВаЂ┬ивгИьЎћВаЂ Ж░ђВ╣ўвЦ╝ ВўеВаёьъѕ Ж│ёВі╣ьЋўЖ│а ВаёВі╣ьЋўвЈёвАЮ вфевЉљЖ░ђ ьЋеЖ╗ў ьъўВЇе вЁИваЦьЋўВъљ.

2025.10.31(ЖИѕ) 11:47

2025.10.31(ЖИѕ) 11:47