вѓеьЋ┤ВЮЇВё▒, ВъёВДёВЎювъђЖ│╝ ВаЋВюаВъгвъђ вЈЎВЋѕ ВЎюЖх░ВЮў Ж│хЖ▓ЕВю╝вАю Вё▒в▓йВЮ┤ ьЂгЖ▓ї ьїїЖ┤┤вљўВЌѕвІц

15ВёИЖИ░ ВцЉв░ў ВЮ┤в»И ВЃЂвІ╣ ЖиювфевАю ВХЋВА░ ВЎювъђВЮў ВХЕЖ▓Е ьЏё ВА░ВёаьЏёЖИ░ в│хВЏљ ВЌГВѓг 'Ж░ёВДЂ'

вѓеьЋ┤в»ИвъўВІавгИ

2025вЁё 09ВЏћ 26ВЮ╝(ЖИѕ) 09:33

|

|

|

|

|

вѓеьЋ┤ВЮЇВё▒(тЇЌТхижѓЉтЪј)ВЮђ ВёИВбЁ 21вЁё(1439)ВЌљ ВХЋВА░вљю ВЮ┤въў ВъёВДёВЎювъђЖ│╝ ВаЋВюаВъгвъђВЮў ВаёвъђВЮё Ж▓фЖ│а, ВЮ┤ьЏё ВъгЖ▒┤Ж│╝ ВцЉВѕўвЦ╝ Ж▒░В╣ўвЕ░ ВА░Вёа ьЏёЖИ░Ж╣їВДђ вѓеьЋ┤ВЋѕ ЖхГв░ЕЖ│╝ ВДђв░ЕьќЅВаЋВЮў ьЋхВІг Ж▒░ВаљВю╝вАю ЖИ░віЦьЋю Вё▒Ж│йВЮ┤вІц. сђјВёИВбЁВІцвАЮ(СИќт«Ќт»джїё)сђЈ┬исђјвгИВбЁВІцвАЮ(ТќЄт«Ќт»джїё)сђЈ┬исђјВё▒ВбЁВІцвАЮ(Тѕљт«Ќт»джїё)сђЈВЮё в╣ёвА»ьЋю сђјВА░ВёаВЎЋВА░ВІцвАЮ(ТюЮж««ујІТюЮт»джїё)сђЈЖ│╝ ВЮЇВДђ(жѓЉУфї), Ж│аВДђвЈё(тЈцтю░тюќ), Ж░юВЮИ вгИВДЉ вЊ▒ВЌљвіћ ВХЋВё▒ВЮў ВЌ░ьўЂ, ЖхгВА░ВаЂ ьі╣ВДЋ, Вё▒вѓ┤ ВЃЮьЎюВЃЂ вЊ▒ВЮ┤ в╣ёЖхљВаЂ ьњЇвХђьЋўЖ▓ї ЖИ░вАЮвљўВќ┤ ВъѕВќ┤ вѓеьЋ┤ВЮЇВё▒ в│ђВ▓ю Ж│╝ВаЋВЮё ЖхгВ▓┤ВаЂВю╝вАю Вѓ┤ьЋё Вѕў ВъѕвІц. вѓеьЋ┤в»ИвъўВІавгИВЮђ вѓеьЋ┤, ВъіьўђВаИ Ж░ђвіћ Вџ░вдг ВЌГВѓгВЮў ьЮћВаЂвЊцВЮё В░ЙВЋё Въгв░юЖ▓г Въгв░юЖх┤ьЋўЖ│а ЖиИ ВЌГВѓгВаЂ ВЮўв»ИвЦ╝ ВХћВаЂ, ЖИ░вАЮВю╝вАю вѓеЖ▓е ьЏёвїђВЌљ ВаёьЋўвіћ ВЮ╝ВЌљ ВхюВёаВЮё вІцьЋўЖ│аВъљ ьЋювІц. ВЮ┤вЪгьЋю вЁИваЦВЌљ ЖИ░Ж║╝ВЮ┤ вю╗ВЮё вфеВЋё ЖиИЖ░ё ьЋеЖ╗ўьЋю ВЌ░ЖхгвЦ╝ ВДђвЕ┤Вю╝вАю ВєїЖ░юьЋа Вѕў ВъѕвЈёвАЮ вЈёВЏђВЮё ВБ╝ВІа Ваё вѓеьЋ┤ьЋ┤Вё▒Ж│а┬и Ваё В░йВёаЖ│а ВхюВё▒ЖИ░ ЖхљВъЦ ВёаВЃЮвІўЖ╗ў Ж░љВѓгьЋеВЮё ВаёьЋювІц. <ьјИВДЉВъљ ВБ╝>

ВА░ВёаВІювїђ ВЮЇВё▒ВЮђ Жх░ьўё вІеВюёВЮў ВаЋВ╣ў┬иьќЅВаЋ ВцЉВІгВДђВЮ┤Въљ ВБ╝в»╝ ВЃЮьЎюВЮё ВДђьѓцвіћ в░ЕВќ┤ ВІюВёцВЮ┤ВЌѕвІц. ЖиИВцЉВЌљВёювЈё вѓеьЋ┤ВЮЇВё▒ВЮђ ьЋ┤ВЃЂ в░ЕВќ┤ВЮў ВџћВХЕВДђвАюВёю Жх░ВѓгВаЂ ЖИ░віЦЖ│╝ вЇћвХѕВќ┤ ВДђВЌГВѓгьџїВЮў ВЮ╝ВЃЂЖ│╝ Ж▓йВаювЦ╝ ьЈгЖ┤ёьЋю в│хьЋЕ Ж│хЖ░ёВЮ┤ВЌѕвІц.

сђјВўЂвѓеВЮЇВДђ(тХ║тЇЌжѓЉУфї)сђЈ вЊ▒ ВѓгвБїВЌљвіћ Вё▒Ж│йВЮў ЖиювфеВЎђ в░░В╣ў, Вё▒вѓ┤ ВѕўВЏљ(Т░┤Т║љ), ВъЦВІю(та┤тИѓ) Вџ┤ВўЂ вЊ▒ВЮ┤ ВЃЂВёИьъѕ ЖИ░вАЮвљўВќ┤ ВъѕвІц. в│И ЖИђВЮђ ВЮ┤вЪгьЋю ВѓгвБївЦ╝ в░ћьЃЋВю╝вАю вѓеьЋ┤ВЮЇВё▒ВЮў ВЌГВѓгВаЂ ВЮўв»ИвЦ╝ 'РЉа ВХЋВё▒ВЮў ЖИ░ВЏљЖ│╝ ВЌ░ьўЂ РЉА Вё▒Ж│йВЮў ЖиювфеВЎђ вг╝вдгВаЂ ВѕўВ╣ў РЉб ВаёвъђЖ│╝ ВъгЖ▒┤ РЉБ Вё▒вѓ┤ ВЃЮьЎюЖ│╝ ВДђВЌГ Ж▓йВаю РЉц вѓеьЋ┤ВЮЇВё▒, ВА░ВёаВІювїђ ВЌГВѓг ВюаВѓ░Ж│╝ ВўцвіўВЮў ВЮўв»И'ВЮў вІцВё» ВБ╝ВаювАю вѓеьЋ┤ВЮЇВё▒ВЮё Вѓ┤ьј┤в│┤Ж│аВъљ ьЋювІц.

Рќ▓ ВХЋВё▒(у»ЅтЪј)ВЮў ЖИ░ВЏљЖ│╝ ВЌ░ьўЂ

вѓеьЋ┤ ВДђВЌГВЮў в░ЕьўИвіћ ВёИВбЁ ВЏљвЁё(1418)ВЌљ ВЮ┤в»И вфЕВ▒Ё(ТюеТЪх, вѓўвг┤ ВџИьЃђвдг) ВёцВ╣ў ЖХїЖ│аВЌљВёю ВІюВъЉвљювІц. ВЏљвгИВЮђ сђїС║їт│Х(тЇЌТхи,тиеТ┐Ъ)С╣Ітю░, УєЈТўатіаУђЋт«юуй«ТюеТЪх, С╗Цт║ЄУЙ▓Т░ЉСИітЙъС╣І, С╗ЇтЉйтЙЁУ▒іт╣┤УеГТюеТЪх(ВЮ┤вЈё(вѓеьЋ┤, Ж▒░Ваю) ВДђВДђ, Ж│аВўЂЖ░ђЖ▓й ВЮўВ╣ўвфЕВ▒Ё, ВЮ┤в╣ёвєЇв»╝ ВЃЂВбЁВДђ, ВъЅвфЁвїђьњЇвЁё ВёцвфЕВ▒Ё)сђЇВю╝вАю, 'вѓеьЋ┤ВЎђ Ж▒░Ваювіћ ьєаВДђЖ░ђ в╣ёВўЦьЋ┤ вєЇВѓгВЌљ ВаЂьЋЕьЋўвІѕ, вфЕВ▒ЁВЮё ВёИВЏї вєЇв»╝ВЮё в│┤ьўИьЋўвіћ Ж▓ЃВЮ┤ ВбІвІц. ВъёЖИѕВЮђ ВЮ┤вЦ╝ в░ЏВЋёвЊцВЌг ьњЇвЁёВЮ┤ вЊцвЕ┤ ВџИьЃђвдгвЦ╝ ВёцВ╣ўьЋўвЮ╝ вфЁьЋўВўђвІц'вЮ╝віћ ВЮўв»ИВЮ┤вІц.

ВёИВбЁ 2вЁё(1420) Вюц1ВЏћВЌљвіћ сђїжЂѓтЉйСИЅт│Х(тЇЌТхи,тиеТ┐Ъ,Тўїтќё)СИГућ░тцџУЎЋСйюТюеТЪх Тѕќу»ЅтюЪтЪјРђдтцютЅЄтЁЦтЪјтЏ║т«ѕ(ВѕўВЮ┤вфЁ Вѓ╝вЈё(вѓеьЋ┤, Ж▒░Ваю, В░йВёа) ВцЉВаёвІцВ▓ў ВъЉвфЕВ▒Ё ьў╣ВХЋьєаВё▒ Рђд ВЋ╝ВдЅВъЁВё▒ Ж│аВѕў)сђЇвЮ╝ ьЋўВЌг, вѓ«ВЌљвіћ вєЇВѓгвЦ╝ ВДЊЖ│а в░цВЌљвіћ Вё▒Вю╝вАю ьћ╝вѓюьЋўвіћ ВЮ┤ВцЉВаЂ в░ЕВќ┤В▓┤Ж│ёвЦ╝ в│┤ВЌгВцђвІц. ВЮ┤Вќ┤ ВёИВбЁ 21вЁё(1439) сђїТЁХт░ЎжЂЊ, жЋижФ╗┬иУ┐јТЌЦ┬итЇЌТхи┬ижЄЉТхиу»ЅтЪј(Ж▓йВЃЂвЈё, ВъЦЖ│ё┬иВўЂВЮ╝┬ивѓеьЋ┤┬иЖ╣ђьЋ┤ ВХЋВё▒)сђЇВЮў ЖИ░Вѓгвіћ вѓеьЋ┤ВЮЇВё▒ВЮў в│ИЖ▓ЕВаЂВЮИ ВХЋВё▒ВЮё ВЋївд░вІц. ВЮ┤ьЏё ьЃюВбЁЖ│╝ ВёИВА░ вїђВЮў в│┤Вѕў ЖИ░вАЮЖ│╝ ьЋеЖ╗ў вгИьЌїВЌљвіћ ВХЋВё▒, ВЮ┤ВХЋ, ВцЉВѕўВЮў в░ўв│хВЮ┤ ьЎЋВЮИвљўвЕ░, ВЮ┤віћ ВцЉВЋЎЖ│╝ ВДђв░ЕВЮ┤ ьўЉваЦьЋю ВА░Вёа ВаёЖИ░ВЮў ьєавфЕ ВаЋВ▒ЁВЮё Въў в│┤ВЌгВцђвІц.

ВХЋВё▒ ВЌ░ьўЂВЌљВёю ВцЉВџћьЋю ВаљВЮђ ьі╣ВаЋ ВЌ░вїђвАю вІеВаЋьЋа Вѕў ВЌєвіћ 'вѕёВаЂВё▒'ВЮ┤вІц. В┤ѕЖИ░ вфЕВ▒Ё(ТюеТЪх)Ж│╝ ьєаВё▒(тюЪтЪј)ВЌљВёю ВёЮВХЋ(уЪ│у»Ѕ)Вю╝вАюВЮў в░юВаё, ВЮ┤ВХЋ(уД╗у»Ѕ)Ж│╝ Вё▒вгИ(тЪјжќђ) в░░В╣ўВЮў в│ђьЎћвіћ ВДђВєЇВаЂВЮИ ВюёьўЉЖ│╝ ьќЅВаЋ ВѕўВџћВЌљ вћ░вЦИ Ж▓░Ж│╝ВўђвІц. Ж░Ђ ВІюЖИ░ Ж┤ђвБїВЮў вфЁва╣Ж│╝ вЈЎВЏљ ЖИ░вАЮ, ьќЦвдг┬иьќЦв»╝ВЮў ЖИ░ВЌгвіћ ВХЋВё▒ВЮ┤ вІеВѕюьЋю в░ЕВќ┤ ьќЅВюёЖ░ђ ВЋёвІѕвЮ╝ ВаЋВ╣ў┬иВѓгьџїВаЂ Вё▒Ж▓ЕВЮё ВДђвЁћВЮїВЮё вЊювЪгвѓИвІц. ьі╣ьъѕ ВёИВА░ ВЮ┤ьЏё Ж░ЋьЎћвљю ВДђв░Е ВХЋВё▒ ВаЋВ▒ЁЖ│╝ 15ВёИЖИ░ ВцЉв░ўВЮў вїђвїђВаЂ ВаЋв╣ёвіћ вѓеьЋ┤Ж░ђ вІеВѕюьЋю Вќ┤В┤їВЮё вёўВќ┤ ВаёвъхВаЂ ВџћВХЕВДђВўђВЮїВЮё ВъЁВдЮьЋювІц.

Рќ▓ Вё▒Ж│й(тЪјжЃГ)ВЮў ЖиювфеВЎђ вг╝вдгВаЂ ВѕўВ╣ў

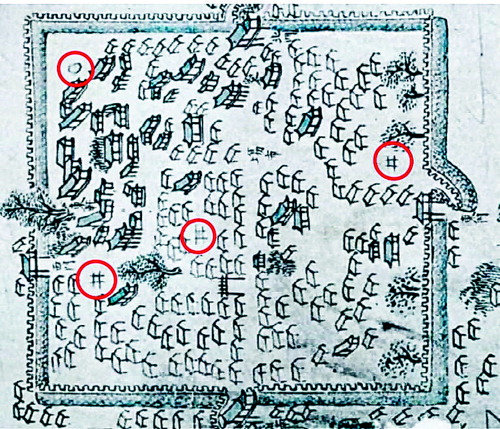

сђјвгИВбЁВІцвАЮ(ТќЄт«Ќт»джїё)сђЈ 9ЖХї, вгИВбЁ 1вЁё(1450) 9ВЏћ 5ВЮ╝ Ж▓йВъљВА░ВЌљвіћ вІцВЮїЖ│╝ Ж░ЎВЮђ ЖИ░ВѓгЖ░ђ ВІцвац ВъѕвІц. сђї"тЇЌТхиуИБжѓЉтЪј, тЉетЏъС║їтЇЃтЁФуЎЙтЁГт░║, жФўтЇЂС║їт░║, тЦ│тб╗жФўСИЅт░║, ТЋхУЄ║тЇЂСИЅ, жќђСИЅТюЅТЊЂтЪј, тЦ│тб╗С║ћуЎЙС║ћтЇЂСИЅ, тЪјтЁДТ│ЅСИЅ, т░ЈТИаСИђ, ТхитГљтЉетЏъСИЅтЇЃСИЅтЇЂСИЃт░║(вѓеьЋ┤ьўё ВЮЇВё▒, ВБ╝ьџї ВЮ┤В▓юьїћв░▒ВюАВ▓Ў, Ж│а ВІГВЮ┤В▓Ў, ВЌгВъЦ Ж│а Вѓ╝В▓Ў, ВаЂвїђ ВІГВѓ╝, вгИ Вѓ╝ ВюаВў╣Вё▒, ВЌгВъЦ Вўцв░▒ВўцВІГВѓ╝, Вё▒вѓ┤ В▓ю Вѓ╝, ВєїЖ▒░ ВЮ╝, ьЋ┤Въљ ВБ╝ьџї Вѓ╝В▓юВѓ╝ВІГВ╣аВ▓Ў)"сђЇ ВЮ┤вЦ╝ ьњђвЕ┤ "вѓеьЋ┤ьўё ВЮЇВё▒ВЮў вЉўваѕвіћ 2,806В▓Ў(ВЋй 854m), Вё▒в▓йВЮў вєњВЮ┤віћ 12В▓Ў(ВЋй 3.6m)ВЮ┤вЕ░, ВЌгВъЦ(тЦ│тб╗) вєњВЮ┤віћ 3В▓Ў(ВЋй 90cm)ВЮ┤ВЌѕвІц. Вё▒ ВюёВЌљвіћ ВаЂвїђ(ТЋхУЄ║)Ж░ђ 13Ж││, Вё▒вгИВЮ┤ 3Ж││ ВъѕВЌѕВю╝вЕ░ Ж░ЂЖ░Ђ Вў╣Вё▒(ТЊЂтЪј)ВЮё Ж░ќВХћВЌѕвІц. ВЌгВъЦВЮў Вѕўвіћ 553Ж░юВЮ┤Ж│а, Вё▒вѓ┤(тЪјтЁД)ВЌљвіћ ВЃў 3Ж││Ж│╝ вЈёвъЉ 1Ж││ВЮ┤ ВъѕВЌѕВю╝вЕ░, Вё▒ ВЎИЖ│йВЌљвіћ ьЋ┤ВъљЖ░ђ вЉўвац ЖиИ вЉўваѕЖ░ђ 3,037В▓Ў(ВЋй 926m)ВЮ┤ВЌѕвІц."вЮ╝віћ ВЮўв»ИВЮ┤вІц. ВЮ┤ ЖИ░Вѓгвіћ 15ВёИЖИ░ ВцЉв░ў вѓеьЋ┤ВЮЇВё▒ВЮ┤ ВЮ┤в»И ВЃЂвІ╣ьЋю ЖиювфевАю ВХЋВА░вљўВЌѕВЮїВЮё в│┤ВЌгВцђвІц. вІеВѕюьЋю ьєаВё▒(тюЪтЪј)ВЮ┤ ВЋёвІѕвЮ╝ вЈївАю ВїЊВЮђ ВёЮВХЋ(уЪ│у»Ѕ) Вё▒Ж│йВЌљ ВЌгВъЦЖ│╝ ВаЂвїђвЦ╝ Ж░ќВХў В▓┤Ж│ёВаЂ в░ЕВќ┤ ЖхгВА░ВўђвІц. вўљьЋю Вё▒вѓ┤ВЌљ ВЃўЖ│╝ вЈёвъЉВЮ┤ ВъѕВЌѕвІцвіћ ЖИ░вАЮВЮђ ВъЦЖИ░ в░ЕВќ┤ ВЃЂьЎЕВЌљВёювЈё ВъљЖИЅьЋа Вѕў Въѕвіћ ЖИ░в░ўВЮё вДѕваеьќѕВЮїВЮё ВІюВѓгьЋювІц.

ВЮ┤ьЏё 19ВёИЖИ░ ьЏёв░ўВЌљ ьјИВ░гвљю сђјВўЂвѓеВЮЇВДђсђЈ(1871)віћ вѓеьЋ┤ВЮЇВё▒ВЮў ЖхгВ▓┤ВаЂ вфеВіхВЮё вІцВІю ЖИ░вАЮьЋювІц.

сђї"тЪјТ▒ауИБтЪјуЪ│у»Ѕ тЉеС║їтЇЃтЁФуЎЙС╣ЮтЇЂт░║ жФўтЇЂСИЅт░║ тЦ│тб╗С║ћуЎЙС╣ЮтЇЂ ТЊЂтЪјтЇЂтЁФ ТюЅтЇЌтїЌТЮ▒УЦ┐жќђ тЁДТюЅС║ЋСИђТ│ЅС║ћ тЏЏТЎѓСИЇТИ┤(Вё▒ВДђ ьўёВё▒ ВёЮВХЋ, ВБ╝ ВЮ┤В▓юьїћв░▒ЖхгВІГВ▓Ў, Ж│а ВІГВѓ╝В▓Ў, ВЌгВъЦ Вўцв░▒ЖхгВІГ, Вў╣Вё▒ ВІГьїћ, Вюа вѓевХЂвЈЎВёювгИ, вѓ┤Вюа ВаЋВЮ╝, В▓юВўц, ВѓгВІювХѕЖ░ѕВЋё"сђЇ ВЮ┤віћ "вѓеьЋ┤ьўёВЮў ВЮЇВё▒ВЮђ ВёЮВХЋВю╝вАю вЉўваѕЖ░ђ 2,890В▓Ў(ВЋй 867m), вєњВЮ┤Ж░ђ 13В▓Ў(ВЋй 3.9m)ВЮ┤вІц. ВЌгВъЦВЮђ 590Ж░ю, Вў╣Вё▒ВЮђ 18Ж░юВєїВўђЖ│а, Вё▒вгИВЮђ вѓе┬ивХЂ┬ивЈЎ┬иВёю вёц Ж││ВЌљ ВъѕВЌѕвІц. Вё▒вѓ┤ВЌљвіћ Вџ░вг╝ 1Ж││Ж│╝ ВЃў 5Ж││ВЮ┤ ВъѕВќ┤ ВѓгЖ│ёВаѕ вѓ┤вѓ┤ вг╝ вХђВА▒ВЮ┤ ВЌєВЌѕвІц."вЮ╝віћ вю╗ВЮ┤вІц.

сђјвгИВбЁВІцвАЮсђЈЖ│╝ сђјВўЂвѓеВЮЇВДђсђЈВЮў в╣ёЖхљвіћ ьЮЦв»ИвАюВџ┤ в│ђьЎћвЦ╝ в│┤ВЌгВцђвІц. Вё▒вгИВЮў ВѕўЖ░ђ 3Ж░юВЌљВёю 4Ж░ювАю віўВќ┤вѓў ЖхљьєхЖ│╝ ЖхљвЦўЖ░ђ ьЎюв░юьЋ┤ВАїЖ│а, Вў╣Вё▒ВЮђ 13Ж░юВЌљВёю 18Ж░ювАю віўВќ┤вѓў в░ЕВќ┤ваЦВЮ┤ Ж░ЋьЎћвљўВЌѕвІц. ВѕўВЏљвЈё ВЃў 3Ж││ВЌљВёю Вџ░вг╝ 1Ж││Ж│╝ ВЃў 5Ж││Вю╝вАю вІцВќЉьЎћвљўВќ┤ Вё▒вѓ┤ Ж▒░ВБ╝в»╝Ж│╝ ВъЦВІю ВЮ┤ВџЕЖ░ЮВЮё Ж│авацьЋю ВА░В╣ўвАю в│╝ Вѕў ВъѕвІц. сђјВўЂвѓеВЮЇВДђсђЈВЮў "ВѓгВІювХѕЖ░ѕ(тЏЏТЎѓСИЇТИ┤)"вЮ╝віћ ьЉюьўёВЮђ вѓеьЋ┤ВЮЇВё▒ВЮ┤ вІеВѕюьЋю Вё▒Ж│йВЮ┤ ВЋёвІѕвЮ╝ ВБ╝в»╝ ВЃЮьЎюВЮў ВЋѕВаЋВаЂ ЖИ░в░ўВЮё вІ┤в│┤ьЋю Ж│хЖ░ёВЮ┤ВЌѕВЮїВЮё Въў в│┤ВЌгВцђвІц.

ЖиИв░ќВЌљ сђјВІаВдЮвЈЎЖхГВЌгВДђВі╣въїсђЈ, сђјвЈЎЖхГВЌгВДђВДђсђЈ, сђјьЋ┤вЈЎВДђвЈёсђЈ, сђјвїђвЈЎВДђВДђсђЈ вЊ▒ВЮђ Ж│хьєхВю╝вАю вЉўваѕ 2,876В▓Ў, вєњВЮ┤ 13В▓Ў, Вџ░вг╝ 1ЖИ░, ВЃў 5ЖИ░, ВЌгВъЦ 590ЖИ░, Вў╣Вё▒ 18Ж░ювЦ╝ ЖИ░вАЮьЋювІц. ьі╣ьъѕ "ВѓгВІювХѕЖ░ѕ(тЏЏТЎѓСИЇС╣Й)"ВЮ┤вЮ╝віћ ьЉюьўёВ▓ўвЪ╝ Вё▒вѓ┤ ВЃўвг╝ВЮ┤ ВѓгВІюВѓгВ▓а вДѕвЦ┤ВДђ ВЋіВЋўВЮїВЮё Ж░ЋВА░ьЋю Ж▓ЃВЮђ, ВёгВЮ┤вЮ╝віћ ВДђвдгВаЂ ВаюВЋй ВєЇВЌљВёю ВѕўВЏљ ьЎЋв│┤Ж░ђ Вќ╝вДѕвѓў ВцЉВџћьќѕвіћВДђвЦ╝ в│┤ВЌгВцђвІц.

вўљьЋю ВА░Вёа ьЏёЖИ░ВЌљ ьјИВ░гвљю сђјвѓеьЋ┤ВЮЇВДђсђЈ(1786вЁё)віћ ВЎювъђВю╝вАю ьїїЖ┤┤вљю ВЮЇВё▒ВЮ┤ вІцВІю ВцЉВѕўвљўВЌѕВЮїВЮё Ж░ЋВА░ьЋўвЕ░, ВўЂВА░ 33вЁё(1757) ьўёва╣ ВА░ВёИВѕа(УХЎСИќУ┐░)ВЮ┤ Вё▒Ж│йВЮё вїђвїђВаЂВю╝вАю Ж░юВѕўьЋўВЌг "ВЎёВаёьъѕ ВЃѕвАю ВїЊВЮђ Ж▓ЃВ▓ўвЪ╝ вІевІеьЋўВўђвІц"вЮ╝Ж│а ВаёьЋювІц. ВЮЇВё▒ вѓ┤ВЌљвіћ вЈЎьЌї, Ж░ЮВѓг, ьќЦВ▓Г, Жх░В░й, ВѕўВ░й вЊ▒ Ж┤ђВ▓ГЖ│╝ В░йЖ│а ВІюВёцВЮ┤ в░ђВДЉьЋ┤ ВъѕВќ┤, вѓеьЋ┤ВЮЇВё▒ВЮ┤ ьќЅВаЋ┬иВъгВаЋ┬иЖх░Вѓг ЖИ░віЦВЮё ВбЁьЋЕВаЂВю╝вАю ВѕўьќЅьќѕВЮїВЮё вЊювЪгвѓИвІц.

Рќ▓ ВаёвъђЖ│╝ ВъгЖ▒┤, ВъёВДё┬иВаЋВюаВЮў ВХЕЖ▓ЕЖ│╝ ВА░Вёа ьЏёЖИ░ВЮў в│хВЏљ

вѓеьЋ┤ВЮЇВё▒ВЮђ ВъёВДёВЎювъђЖ│╝ ВаЋВюаВъгвъђ вЈЎВЋѕ ВЎюЖх░ВЮў Ж│хЖ▓ЕВю╝вАю Вё▒в▓йВЮ┤ ьЂгЖ▓ї ьїїЖ┤┤вљўВЌѕвІц. сђјвѓеьЋ┤ВЮЇВДђсђЈ(1786вЁё)віћ вІ╣ВІю ВЮЇВё▒ВЮ┤ ьЌѕвг╝Вќ┤ВДё ВЃЂьЎЕВЮё ВаёьЋўвЕ░, ЖхГЖ░ђЖ░ђ ВЋѕВаЋВЮё вљўВ░ЙВЮђ вњц ВъгЖ▒┤ВЮ┤ ВЮ┤вБеВќ┤ВАїВЮїВЮё ЖИ░вАЮьЋўЖ│а ВъѕвІц. 17ВёИЖИ░ В┤ѕв░ў ВъгВаЋв╣ёвљю ВЮЇВё▒ВЮђ ВІюЖ░ёВЮ┤ ьЮљвЦ┤вЕ░ ВаљВ░е ьЎЋВъЦ┬ив│┤ВѕўвљўВЌѕЖ│а, ВўЂВА░ вїђВЮў ВцЉВѕў(жЄЇС┐«)вЦ╝ ьєхьЋ┤ ВА░Вёа ьЏёЖИ░ вѓеьЋ┤ в░ЕВќ┤В▓┤Ж│ёВЮў ьЋхВІг Ж▒░ВаљВю╝вАю ЖИ░віЦьЋўВўђвІц. ьі╣ьъѕ Вё▒вгИВЮў ВѕўЖ░ђ сђјвгИВбЁВІцвАЮсђЈВЌљВёю 3Ж░юВўђвЇў Ж▓ЃЖ│╝ вІгвдг сђјВўЂвѓеВЮЇВДђсђЈВЌљВёювіћ вЈЎ┬иВёю┬ивѓе┬ивХЂ 4Ж░ювАю віўВќ┤вѓў ЖхљьєхЖ│╝ ВЎИвХђ ЖхљвЦўВЮў ЖИ░віЦВЮ┤ Ж░ЋьЎћвљўВЌѕВю╝вЕ░, Вў╣Вё▒вЈё 13Ж░юВЌљВёю 18Ж░ювАю в│┤Ж░ЋвљўВќ┤ в░ЕВќ┤ваЦВЮ┤ ьЋюВИх вєњВЋёВАївІц.

ВЮ┤ Ж│╝ВаЋВЌљВёю вѓеьЋ┤ВЮЇВё▒ВЮђ вІеВѕюьЋю Жх░Вѓг ВІюВёцВЮё вёўВќ┤ ВБ╝в»╝ ВЃЮьЎюЖ│╝ ВДђВЌГ Ж▓йВаю, Ж│хвЈЎВ▓┤ Ж▓░ВєЇВЮё вІ┤в│┤ьЋўвіћ Ж│хЖ░ёВю╝вАю ВъљвдгвДцЖ╣ђьЋўВўђвІц. сђјвѓеьЋ┤ВЮЇВДђ(тЇЌТхижѓЉУфї)сђЈвіћ ВЎюЖх░ВЌљ ВЮўьЋю ьїїЖ┤┤ВЎђ вѓювдг ьЈЅВаЋ ьЏёВЮў ВъгВХЋ┬иВцЉВѕў Ж│╝ВаЋВЮё ВаёьЋўвЕ░, 17ВёИЖИ░ В┤ѕ ВъгВаЋв╣ёВЎђ 1757вЁё(УІ▒уЦќ 33) ьўёва╣ ВА░ВёИВѕа(УХЎСИќУ┐░)ВЮў вїђвїђВаЂ ВцЉВѕўвЦ╝ вгИьЌїВю╝вАю ьЎЋВЮИьЋа Вѕў ВъѕвІц. ВЮ┤вЋїВЮў ВъгВХЋ┬иВцЉВѕўвіћ вІеВѕю в│хВЏљВЮ┤ ВЋёвІѕвЮ╝, в░ЕВќ┤ ВаёвъхЖ│╝ ВѓгьџїЖхгВА░ВЮў в│ђьЎћвЦ╝ в░ўВўЂьЋю 'ВъгВёцЖ│ё'ВЌљ Ж░ђЖ╣їВЏавІц.

ВўѕВ╗евїђ Вё▒вгИ Вѕў ВдЮЖ░љ, Вў╣Вё▒┬иВЌгВъЦ Вѕў в│ђьЎћ, Вџ░вг╝┬иВЃў в│┤Ж░Ћ вЊ▒ВЮђ ВаёВІю вїђВЮЉвіЦваЦЖ│╝ ьЈЅВІю ВЃЮьЎюВЮў ЖиаьўЋВЮё Ж│авацьЋю ВА░В╣ўВўђвІц. вўљьЋю ВДђв░ЕВъгВаЋ ВЃЂьЎЕ, вХђВЌГ┬иВДЋв░ю ВаювЈёВЮў в│ђьЎћ, ВЮИваЦ вЈЎВЏљВЮў ВќЉВЃЂВЮђ в│хВЏљ ВѓгВЌЁВЮў ЖиювфеВЎђ Вё▒Ж▓ЕВЮё Ж▓░ВаЋьЋўВўђвІц. 19ВёИЖИ░ Жи╝вїђьЎћВЎђ ьєаВДђВаювЈё ВъгьјИ, 20ВёИЖИ░ В┤ѕ Жи╝вїђВаЂ ВДђВаЂВЏљвЈё ВъЉВё▒ВЮђ Вё▒Ж│й ВЮ╝вХђвЦ╝ вєЇВДђВЎђ вЈёвАювАю ВаёьЎўВІюьѓцвЕ░ ьўёВъгВЮў ВъћВА┤ ВЃЂьЃювЦ╝ ьўЋВё▒ьЋўВўђвІц. ВЮ┤В▓ўвЪ╝ вѓеьЋ┤ВЮЇВё▒ВЮў в│ђВ▓юВЮё ЖИ░вАЮВЌљВёю ВХћВаЂьЋўвіћ ВЮ╝ВЮђ вІеВѕюьЋю ВЌ░вїђЖИ░ВаЂ в│хВЏљВЮ┤ ВЋёвІѕвЮ╝, ВДђв░Е ВѓгьџїВЮў ьџїв│хваЦЖ│╝ ВаЋВ╣ўВаЂ ВъгЖхгВё▒ Ж│╝ВаЋВЮё ВЮ┤ьЋ┤ьЋўЖ▓ї ьЋювІц. Вё▒Ж│йВЮў ВХЋВё▒Ж│╝ ВцЉВѕўвіћ ВБ╝в»╝ВЮў ВЃЮЖ│ё┬иВА░ВДЂ┬иВаЋВ▓┤Вё▒Ж│╝ ВДЂЖ▓░вљўвЕ░, ЖиИ Ж│╝ВаЋВЌљВёю вЊювЪгвѓўвіћ Ж░ѕвЊ▒┬иьЃђьўЉ┬иьўЉваЦВЮў ВќЉВЃЂВЮђ Вўцвіўвѓа ВДђВЌГВѓг ВЌ░ЖхгВЮў ВцЉВџћьЋю вХёВёЮ вїђВЃЂВЮ┤вІц.

Рќ▓ Вё▒вѓ┤(тЪјтЁД) ВЃЮьЎюЖ│╝ ВДђВЌГ Ж▓йВаю

сђђ

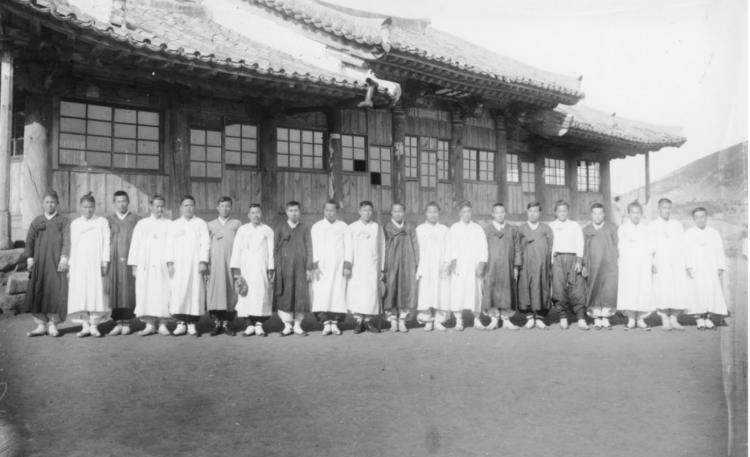

сђђвѓеьЋ┤ВЮЇВё▒ВЮђ Жх░ВѓгВаЂ ВџћВЃѕВЮ┤Въљ ьќЅВаЋЖ│╝ Ж▓йВаюВЮў ВцЉВІгВЮ┤ВЌѕвІц. Вё▒вѓ┤ВЌљвіћ Ж░ЮВѓг(т«бУѕЇ), ВЋёВѓг(УАЎУѕЇ), В░йЖ│а(тђЅт║Ф), Жх░ВўЂ(жЃАуЄЪ) вЊ▒ Ж┤ђВЋё Ж▒┤вг╝ВЮ┤ ВДЉВцЉвљўВЌѕЖ│а, В░йЖ│авіћ Ж│АВ░й(уЕђтђЅ), Жх░В░й(У╗ЇтђЅ), ВА░Вёа(Т╝ЋУѕ╣)Ж│╝ ВЌ░Ж│ёвљўВќ┤ ВА░ВёИВЎђ Жх░Вѕў В▓┤Ж│ёВЮў ьЋхВІг ВЌГьЋаВЮё ВѕўьќЅьЋўВўђвІц. ВЮ┤вЪгьЋю в░░В╣ўвіћ Вё▒Ж│йВЮ┤ Ж│Д ЖХїваЦВЮў Ж│хЖ░ёВЮ┤ВЌѕВЮїВЮё в│┤ВЌгВцђвІц.

сђђьі╣ьъѕ ВъЦВІю(та┤тИѓ)віћ Вё▒вѓ┤(тЪјтЁД)ВЌљВёю ВаЋЖИ░ВаЂВю╝вАю ВЌ┤вац ВЃЮВѓ░ВъљВЎђ ВЃЂВЮИВЮ┤ вДївѓў ЖхљВЌГВЮ┤ ВЮ┤вБеВќ┤ВДђвіћ ьЋхВІг Ж▓йВаю ьЎювЈЎВЮў ВъЦВЮ┤ВЌѕвІц. вгИьЌї(1786вЁё вѓеьЋ┤ВЮЇВДђ)ВЮђ ВъЦВІю(та┤тИѓ, 5ВЮ╝ ВъЦ, 4ВЮ╝Ж│╝ 9ВЮ╝)Ж░ђ ВЌ┤ваИВЮїВЮё ВаёьЋўвіћвЇ░, ВЮ┤віћ ВДђВЌГ ВЃЮВѓ░вг╝Ж│╝ ьЋ┤ВЃЂ ЖхљВЌГьњѕВЮ┤ ЖхљВ░еьЋўвіћ ВІюЖИ░ВаЂ ЖиюВ╣ЎВё▒ВЮё в░ўВўЂьЋювІц. вѓеьЋ┤ВЮў ьњЇвХђьЋю Вќ┤ВъЦЖ│╝ ьЋ┤ВЃЂвАювіћ Вќ┤вг╝┬иВєїЖИѕ┬иьЋ┤ВА░вЦў ВюаьєхВЮё В┤ЅВДёьЋўВўђЖ│а, Вё▒вѓ┤(тЪјтЁД) ВѕўВЏљВЮђ ВЮ┤вЪгьЋю ьЎювЈЎВЮё Ж░ђвіЦьЋўЖ▓ї ьќѕвІц. вѓеьЋ┤ВЮЇВё▒ВЮђ ВѓгьџїВаЂ┬ивгИьЎћВаЂ Ж│хвАаВъЦВЮў ЖИ░віЦвЈё ьќѕвІц. ВъЦВІюВЎђ Ж┤ђВЋё ВЋъ Ж┤ЉВъЦВЌљВёювіћ ВєїВІЮ ЖхљьЎў, вХёВЪЂ ВцЉВъг, ВЮўвАђВЎђ Ж│хВЌ░ВЮ┤ ВЮ┤вБеВќ┤ВАїВю╝вЕ░, Ж┤ђВЋёвіћ ВДђв░Е ьєхВ╣ў┬иВѓгв▓Ћ┬иЖхљВюАВЮў ВцЉВІгВЮ┤ВЌѕвІц. Вё▒Ж│й ВюаВДђВЎђ ВцЉВѕўВЌљ ВБ╝в»╝ВЮ┤ В░ИВЌгьЋю ЖИ░вАЮВЮђ Ж│хвЈЎВ▓┤ ВА░ВДЂваЦЖ│╝ ВцЉВЋЎ-ВДђв░Е Ж┤ђЖ│ёвЦ╝ в│┤ВЌгВБ╝вЕ░, ВХЋВё▒Ж│╝ в│┤Вѕўвіћ Ж│хвЈЎВ▓┤ Жиюв▓ћЖ│╝ ЖХїваЦ ЖхгВА░вЦ╝ ВъгЖхгВё▒ьЋўвіћ Ж│ёЖИ░Ж░ђ вљўВЌѕвІц.

сђђвѓеьЋ┤ВЮЇВё▒ВЮў ВЃЮьЎюВЃЂВЮђ Жх░Вѓг┬иьќЅВаЋ┬иЖ▓йВаюЖ░ђ ЖхљВ░еьЋўвіћ в│хьЋЕ ЖхгВА░ВўђвІц. Вё▒Ж│й Вюё ВЌгВъЦЖ│╝ ВаЂвїђвіћ ВЎИвХђ В╣еВъЁВЌљ вїђв╣ёьЋю в░ЕВќ┤ ВъЦВ╣ўВўђВДђвДї, Вё▒вѓ┤ВЌљВёювіћ ВБ╝в»╝вЊцВЮ┤ ВъЦВІювЦ╝ ВЌ┤Ж│а ВЃЮьЎюВЮё ВЮ┤Вќ┤Ж░ћвІц. Ж░ЮВѓгВЎђ ВЋёВѓгВЌљВёювіћ ьќЅВаЋЖ│╝ ВЎИЖхљЖ░ђ ВЮ┤вБеВќ┤ВАїЖ│а, В░йЖ│аВЌљвіћ ВёИЖ│АЖ│╝ Жх░вЪЅВЮ┤ в│┤Ж┤ђвљўВЌѕвІц. ВБ╝в»╝вЊцВЮђ Вџ░вг╝Ж│╝ ВЃўВЮё ьєхьЋ┤ ВЋѕВаЋВаЂВЮИ ВЃЮьЎюВЮё ВюаВДђьЋўВўђвІц. вѓеьЋ┤ВЮЇВё▒ВЮў ВѓгвАђвіћ ВДђв░Е ВЮЇВё▒ВЮ┤ ВДђвІї ВЮ┤ВцЉВаЂ Вё▒Ж▓Е, ВдЅ в░ЕВќ┤ВЎђ ВЃЮьЎюВЮў Ж│хВА┤ВЮё Въў вЊювЪгвѓИвІц. ВёгВЮ┤вЮ╝віћ ВДђвдгВаЂ ьі╣Вё▒Ж│╝ ВЎюЖхг в░Ев╣ёвЮ╝віћ ВЌГВѓгВаЂ в░░Ж▓й ВєЇВЌљВёю, вѓеьЋ┤ВЮЇВё▒ВЮђ Жх░ВѓгВаЂ ВџћВЃѕВЮ┤Въљ ВБ╝в»╝ ВъљвдйВаЂ ВЃЮьЎю Ж│хЖ░ёВю╝вАю ЖИ░віЦьЋўВўђвІц.

сђђ

Рќ▓ вѓеьЋ┤ВЮЇВё▒, ВА░ВёаВІювїђ ВЌГВѓг ВюаВѓ░Ж│╝ ВўцвіўВЮў ВЮўв»И

сђђвѓеьЋ┤ВЮЇВё▒ВЮђ вІеВѕюьъѕ вѓеьЋ┤Жх░вДїВЮў ВюаВаЂВЮ┤ ВЋёвІѕвЮ╝, ЖхГЖ░ђВаЂ┬иВДђВЌГВаЂ В░еВЏљВЌљВёю ВЌ░ЖхгВЎђ в│┤ВА┤, ьЎюВџЕВЮ┤ ВаѕВІцьЋўвЕ░ ВєїВцЉьЋю ВЌГВѓгВаЂ ВъљВѓ░ВЮ┤вІц. ВЮ┤ВЌљ ВДђВъљВ▓┤, ВБ╝в»╝, ьЋЎЖ│ё, вгИьЎћВъг вІ╣ЖхГВЮ┤ ьўЉваЦьЋўВЌг ЖхгВ▓┤ВаЂ ВІцВ▓ю Ж│ёьџЇВЮё ВёИВЏїВЋ╝ ьЋювІц. ВъЉВЮђ ВІюЖх┤ ьЋўвѓў, ьѕгвфЁьЋю вЇ░ВЮ┤ьё░ ьЋю Вцё, ВБ╝в»╝ В░ИВЌг ВаёВІю ьЋўвѓўЖ░ђ вфеВЌг вѓеьЋ┤ВЮЇВё▒ВЮў ВЌГВѓгВаЂ Ж░ђВ╣ўВЎђ ВЮўв»ИвЦ╝ ьўёВъгвАю вљўВѓ┤вд┤ Вѕў ВъѕвІц.

сђђв│И ЖИђВЮђ сђјВёИВбЁВІцвАЮсђЈ, сђјвгИВбЁВІцвАЮсђЈ, сђјВё▒ВбЁВІцвАЮсђЈЖ│╝ Ж░ЂВбЁ ВЮЇВДђ, Ж│аВДђвЈё ВъљвБївЦ╝ в╣ёЖхљ┬иЖ▓ђьєаьЋ┤ ВъЉВё▒ьќѕвІц. вѓеьЋ┤ВЮЇВё▒ВЮђ ВА░ВёаВІювїђ вѓеьЋ┤ьўёВЮў ВаЋВ╣ў┬иЖх░Вѓг ВцЉВІгВЮ┤Въљ ВБ╝в»╝ ВЃЮьЎюВЮў ьЋхВІг Ж│хЖ░ёВю╝вАю, сђјвгИВбЁВІцвАЮсђЈЖ│╝ сђјВўЂвѓеВЮЇВДђсђЈвіћ Вё▒Ж│й Жиювфе, ЖхгВА░, Вё▒вѓ┤ ВѕўВЏљЖ│╝ ВъЦВІю Вџ┤ВўЂ вЊ▒ ВЃЮьЎюВЃЂВЮё ВЃЂВёИьъѕ ВаёьЋювІц. ВЮ┤віћ вѓеьЋ┤ВЮЇВё▒ВЮ┤ вІеВѕю в░ЕВќ┤ ВІюВёцВЮ┤ ВЋёвІї, ВДђВЌГ Ж│хвЈЎВ▓┤вЦ╝ вІ┤в│┤ьЋю в│хьЋЕ Ж│хЖ░ёВъёВЮё ьЎЋВІцьъѕ в│┤ВЌгВцђвІц. вўљьЋю вѓеьЋ┤ВЮЇВё▒ВЮђ ВА░Вёа Вё▒Ж│йВѓгв┐љ ВЋёвІѕвЮ╝ ВДђВЌГ ВЃЮьЎюВѓг ВЌ░ЖхгВЌљВёювЈё ьЋхВІг ВѓгвАђвАю ьЈЅЖ░ђвљўвЕ░, ВўцвіўвѓаВЌљвЈё вДцВџ░ вєњВЮђ ВЌГВѓгВаЂ┬ивгИьЎћВаЂ Ж░ђВ╣ўвЦ╝ ВДђвІївІц.

сђђв╣ёвАЮ вѓеьЋ┤ВЮЇВё▒ьё░Ж░ђ ьўёВъг вѓеьЋ┤Жх░В▓ГВЮў ВІаВ▓ГВѓгвАю ВЃѕвАю ВДђВќ┤ВДђЖ│а ВъѕВДђвДї, ВЃѕ В▓ГВѓг вѓ┤ВЌљ ВЌгвЪг вгИьЌїВЮё В░ИЖ│аьЋўВЌг вѓеьЋ┤ВЮЇВё▒ВЮў ВХЋВєї вфеьўЋВЮ┤вЮ╝вЈё ВаёВІюьЋа Ж│хЖ░ёВЮё вДѕваеьЋ┤ Вџ░вдг ВА░ВЃЂвЊцВЮў ВѓХВЮў ьЮћВаЂВЮё віљвѓё Вѕў ВъѕВЌѕВю╝вЕ┤ ьЋювІц. ВЮ┤Ж││ВЮё В░Йвіћ ВЮ┤вЊцВЮ┤ ВЌГВѓгВЮў ВѕеЖ▓░ВЮё Ж░ђЖ╣їВЮ┤Вёю вДѕВБ╝ьЋўЖИИ в░ћвЮ╝вЕ░, ВёИВЏћВЮ┤ ьЮўвЪгвЈё ВѓгвЮ╝ВДђВДђ ВЋівіћ ЖиИ ВІюВаѕВЮў ВџИвд╝ВЮё Ж░ђВі┤ Ж╣іВЮ┤ ьњѕВЌѕВю╝вЕ┤ ьЋювІц. ВўЏ ВёаьўёвЊцВЮў ВѓХВЮ┤ Ж╣ЃвЊа вѓеьЋ┤ВЮЇВё▒ВЮў вфеВіхВЮ┤, Вџ░вдгВЮў ЖИ░Вќх ВєЇВЌљ Вўцвъў вѓеВЋё ьЋеЖ╗ў ВѕеВЅгЖИ░вЦ╝ ВєївДЮьЋювІц.

2025.10.02(вфЕ) 16:14

2025.10.02(вфЕ) 16:14